Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте,

не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки

товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие

форму заявки, подтверждают свое согласие на использование

таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки,

для обработки и отправки заказа.

Хранение персональных данных не производится.

Ахрохит

Вход на сайт

Каталог оборудования

Каталог предприятий

Каталог овощей

Доставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями),

так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск,

Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск,

Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти,

Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь,

Симферополь, в страны СНГ: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.

Доставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями),

так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск,

Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск,

Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти,

Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь,

Симферополь, в страны СНГ: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.РАБОЧИЕ ЧАСТИ КОРПУСА ПЛУГА

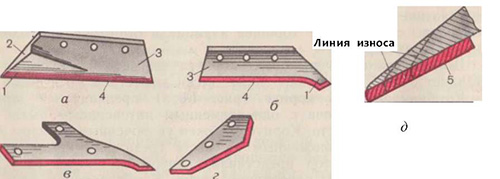

Лемех (рис. 1.6) подрезает пласт почвы и направляет его на отвал. Лемех испытывает большое давление пласта и быстро изнашивается: теряет первоначальную форму и затупляется. Это может привести к нарушению технологического процесса вспашки. Кроме того, по мере затупления лемехов возрастают тяговое сопротивление плуга и расход топлива.

Восстанавливают лемех оттяжкой ударами молота, используя запас металла на его тыльной стороне (магазин). Затем лемех затачивают с верхней стороны до толщины лезвия 0,5... 1 мм. Запаса магазина хватает на три-четыре оттяжки.

По форме лемеха бывают трапецеидальные, долотообразные, вырезные и треугольные.

Трапецеидальные лемеха (рис. 1.6, а) образуют ровное дно борозды. Их устанавливают на предплужниках и на некоторых плугах.

Долотообразные лемеха (рис. 1.6, б) имеют удлиненный носок (долото), отогнутый вниз на 10 мм от линии лезвия. Такие лемеха хорошо заглубляются, особенно на тяжелых почвах, и обеспечивают устойчивую глубину вспашки.

Вырезные лемеха (рис. 1.6, в) устанавливают на почвоуглубительных корпусах.

Треугольные лемеха (рис. 1.6, г) применяют на некоторых специальных плугах, картофелекопателях, каналокопателях и рыхлителях, когда требуется создать большое давление лезвия на отрезаемый почвенный пласт.

Для вспашки каменистых почв, раскорчеванных участков при большой глубине вспашки применяют усиленные лемеха с щекой, приваренной снизу к носку, а также лемеха с долотом.

Рис. 1.6. Лемеха:

а — трапецеидальный; б — долотообразный; в — вырезной; г — треугольный; д — самозатачивающийся;

1 — носок; 2 — магазин; 3 —крыло; 4 — лезвие; 5 — слой твердого сплава.

Для вспашки почв, не засоренных камнями, используют корпуса плугов с самозатачивающимися лемехами, изготовленными из двухслойной стали или наплавленными по кромке лезвия износостойким сплавом 5 (рис. 1.6, д) толщиной 1,5 мм. Во время работы верхний, менее прочный слой изнашивается скорее, чем нижний износостойкий, и в результате последний обнажается. Кромка его изнашивается сверху, поэтому острота лезвия сохраняется. Такие лемеха служат значительно дольше, чем обычные.

Отвал отрезает пласт от стенки борозды, деформирует его, сдвигает в сторону и оборачивает верхним слоем вниз. Под давлением скользящего по его поверхности почвенного пласта отвал изнашивается, а крыло отвала испытывает большой изгибающий момент. Отвал подвергается также ударам встречающихся в почве камней, корней, древесных остатков.

Для придания отвалу достаточной прочности его изготовляют двух- и трехслойным. Твердые наружные поверхности отвала обеспечивают достаточную износостойкость, а мягкий внутренний слой придает ему прочность — устойчивость от изгибающего момента и ударов почвы.

Особенно большие давления испытывает грудь отвала, поэтому она изнашивается интенсивнее, чем крыло. Плуги, работающие в особо тяжелых условиях, снабжают корпусами со сменной грудью отвала.

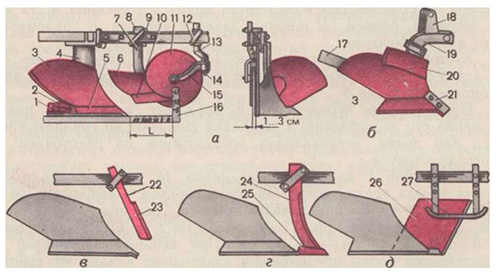

Рис. 1.7. Установка предплужника и дискового ножа (а), углоснима (б), черенкового (в и г) и плоского (д) ножей:

1— пятка; 2 — полевая доска; 3 — отвал; 4, 7 и 18 — стойки; 5 и 10 — лемеха; 6 — отвал предплужника; 8 — державка; 9 и 12 — хомуты; 11 — диск ножа; 13 — коленчатая стойка; 14 — корончатая шайба; 75 — вилка; 16 — уголмик; 17 — перо; 19 — грядиль; — углосним; 21 и 25 — долото; — черенок; 23 - лезвие ножа; — черенковый нож с криволинейным лезвием; 26 — плоский нож 27 — лыжи.

Рабочую поверхность отвала полируют, чтобы снизить силу трения почвы и облегчить скольжение пласта. На ней не должно быть вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку при залипании таких мест почвой нарушается процесс вспашки, увеличивается тяговое сопротивление плуга.

Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм. Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускается местный зазор между ними не более 1 мм и выступание лемеха над отвалом не более 2 мм.

Полевая доска обеспечивает устойчивый ход корпуса, предохраняет стойку от истирания и разгружает ее от изгибающего момента, возникающего под действием бокового давления пласта почвы.

Полевой доской корпус опирается на стенку борозды. Поэтому полевая доска испытывает большие усилия и сильно истирается, особенно у заднего корпуса. Ее крепят к стойке с тыльной стороны под углом 2...3° к стенке борозды. Иногда у заднего корпуса устанавливают удлиненную полевую доску или к концу доски крепят сменную пятку 1 (рис. 1.7,(7).

Корпуса кустарниково-болотных и плантажных плугов, испытывающие особенно большие усилия, оснащают широкой полевой доской или устанавливают выше полевой доски уширитель.